01 缘起

大约五年前,万境设计开始接触嵊泗的旅游开发项目。嵊泗位于舟山群岛东北部的悬海之地,距离舟山本岛约2.5小时船程,距离上海、杭州、宁波等周边城市均需3~5小时车船程。尽管近年来已经开发了直升机和水上飞机航线,但相较于现代人普遍追求效率的度假方式,嵊泗的交通条件对潜在旅游消费的吸引力相当有限。

嵊泗列岛的功能发展定位是融海洋文化与海岛民俗风情为一体,以观光游览、休闲度假和科教活动为主要功能的列岛型国家级风景名胜区,而黄龙岛属于嵊泗整体规划的核心区域。设计团队初次登上黄龙岛,便被海岛独有的风貌深深打动。几经走访与深入调研,黄龙岛的困境也在设计团队面前展开——这里面临着严重的乡村空心化问题——岛内年轻人多已离岛,幼儿园与小学也已关闭,留守岛内的渔民大多是老人。黄龙岛不是个例,中国近三十年快速城市化进程在一定程度上加速了乡村人口结构的变化,没有新的产业投入,乡村老龄化与活力衰退的后果在近几年已初见端倪。

02 时间的三重维度

随着前期详规工作的深入,设计项目的切入点变得越发清晰:如何保护和利用海洋的自然元素,如何将建筑融入原有海岛渔村民居聚落,如何让人真正地“走进”黄龙岛?

设计团队在黄龙岛最深刻的感受,也是整个设计项目生发的核心:时间。设计以时间的三重维度作为核心概念展开:

自然的时间:海岛风貌在自然演变规律下形成了独有的地貌形态,是设计中最重要的基础条件,也是整个设计最核心的场所精神。

历史的时间:岛民的生活方式和社会活动形成文化沉淀,如黄龙岛独特的原始民居聚落形态与渔耕文化,这些人类居住行为对海岛空间产生的历史性改造,以及由此产生的文化景观层积过程,是设计的切入点。

人的时间:人作为第一视角,通过为每一位来访者构建独特的空间体验,使海岛再次拥有汇聚“新”岛民的契机,从而在当代人口流动背景下重构对海岛渔村的认知。

自然的时间

黄龙岛的轮廓并非温和的弧线,礁石粗粝的肌理形成了浙江较为典型的折线型海岸线。巨大的礁石构成明确的高差,丰盛而茂密的植物几乎覆盖了每一寸岩土。黄龙岛属北亚热带季风海洋性气候区,气候冬暖夏凉,温和湿润,雨量中等,全年多大风。岛上无大型乔木生长,多为丛生低矮的灌木。春季浓烈的海雾常笼罩着黄龙岛,天空和海洋完整地暴露在视野之中,却又是朦胧的景象。

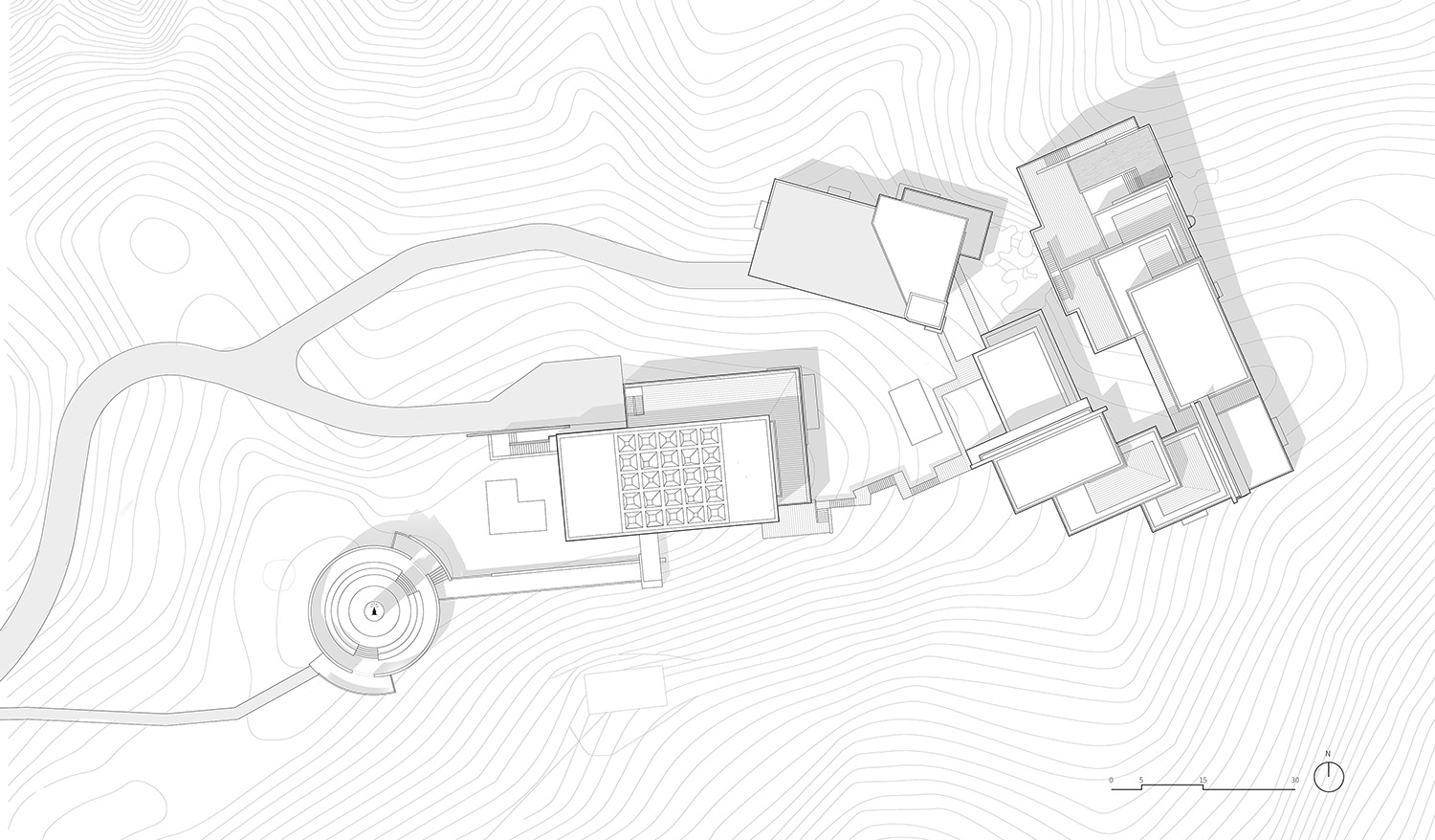

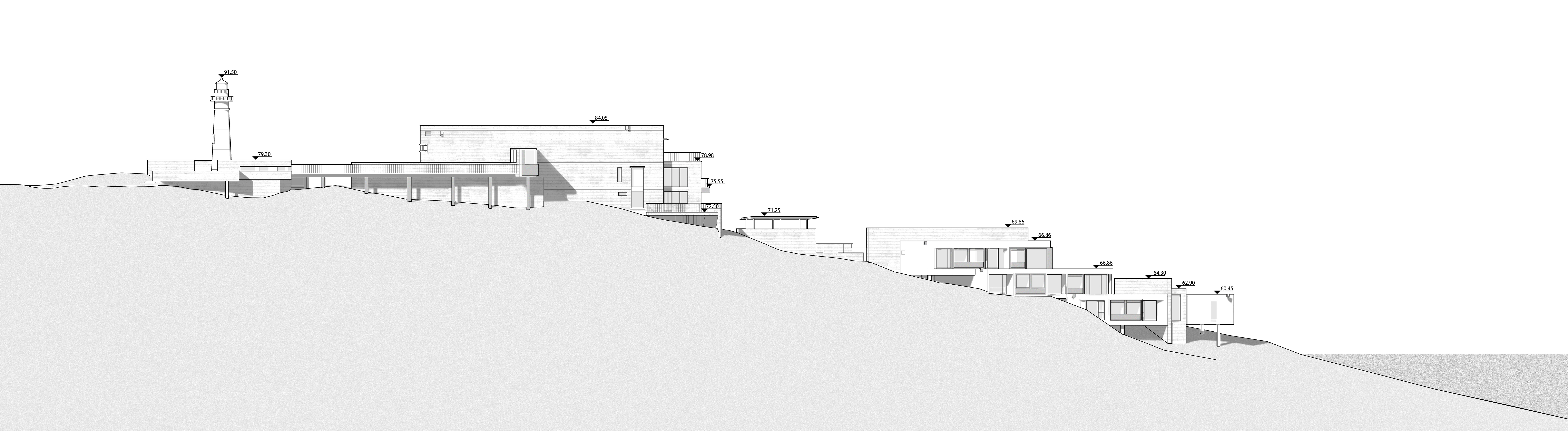

在概念规划阶段,设计团队基于对现存村落肌理、道路系统及自然资源的深入分析,选定了黄龙岛东北侧深入海中的东咀头岬角作为酒店落位的关键。大乐之野·灯塔酒店选址于最东边的礁石之上,基地原始地貌呈现出复杂的高差变化,场地最大落差近30米。在这里,海洋的潮汐进退与日升月落,四季流转带来的景色变化,让自然的时间成为设计最核心的场所精神。

历史的时间

黄龙岛又名“东海石村”,岛上的石屋、石街、石景,是海岛先民应对险峻地形的生存智慧结晶——民居依山势层叠错落,呈阶梯状盘踞岩脊。为了躲避猛烈的海风,所有民房以场地西南侧的港湾为中心向外展开。现有东咀头村村口处已建设市政混凝土道路,村庄内部道路均为1.5~3米宽不等的简单水泥步行道。无序道路形成独特的、与村落民居相互呼应的空间形态。村落的原始道路、水电等基础条件并不能满足现代酒店项目的施工、开发和运营条件。设计最初的工作是让肌理延续再生,其核心在于对现有路网与总体规划关系进行全面评估,重构登岛路径,对聚落空间结构的系统性调整,并为后续整体开发工作提供基础。

因此,在规划阶段,道路系统作为整体聚落空间的基本骨架而成为设计工作的重点。设计团队发现了数处有良好视野、独具特色的标志性空间,并规划了一条步行路线,引导人们从南港出发,穿过多个民居和村落聚集空间,逐步登上东北部的礁石,最终抵达灯塔。这条步行路线确立了以三个核心酒店组团——灯塔酒店、悬崖酒店、村落酒店——为空间锚点的布局策略,将三个酒店的落位与原始民居之间的关系清晰地梳理出来,为后续总图设计提供条件。站在历史的角度来审视设计的工作,是通过原有的风貌来链接未来的时间,让历史的时间延续。

人的时间

设计团队希望通过构建一个从登岛开始的沉浸体验,让整个岛屿旅行呈现极其沉浸和丰富的感受。在设计推进的过程中,人的视线引导与流线设计成为整个空间序列的关键。

从港口至酒店的核心路径,作为空间序列的组织骨架,其走向与节点设置,系统性地引导来访者的行进方向与视觉焦点。在路径的尽头,也是酒店空间体验的开端,人的视线被精确地导向远处的灯塔,使其成为空间序列的视觉锚点。路径的流线组织与伴随的视线引导机制,共同构成了空间序列体验的关键性控制要素。

03 形态:空间转译

酒店整体空间生成策略依循原始村落的空间尺度,并基于地形高差来组织空间秩序。岛上原始民居的多为60~180平方米,材料以黄色砖石为主,结构强度较好。设计团队将灯塔酒店定位为“轻介入”项目,让建筑成为自然地貌与既有村落肌理的延续部分。

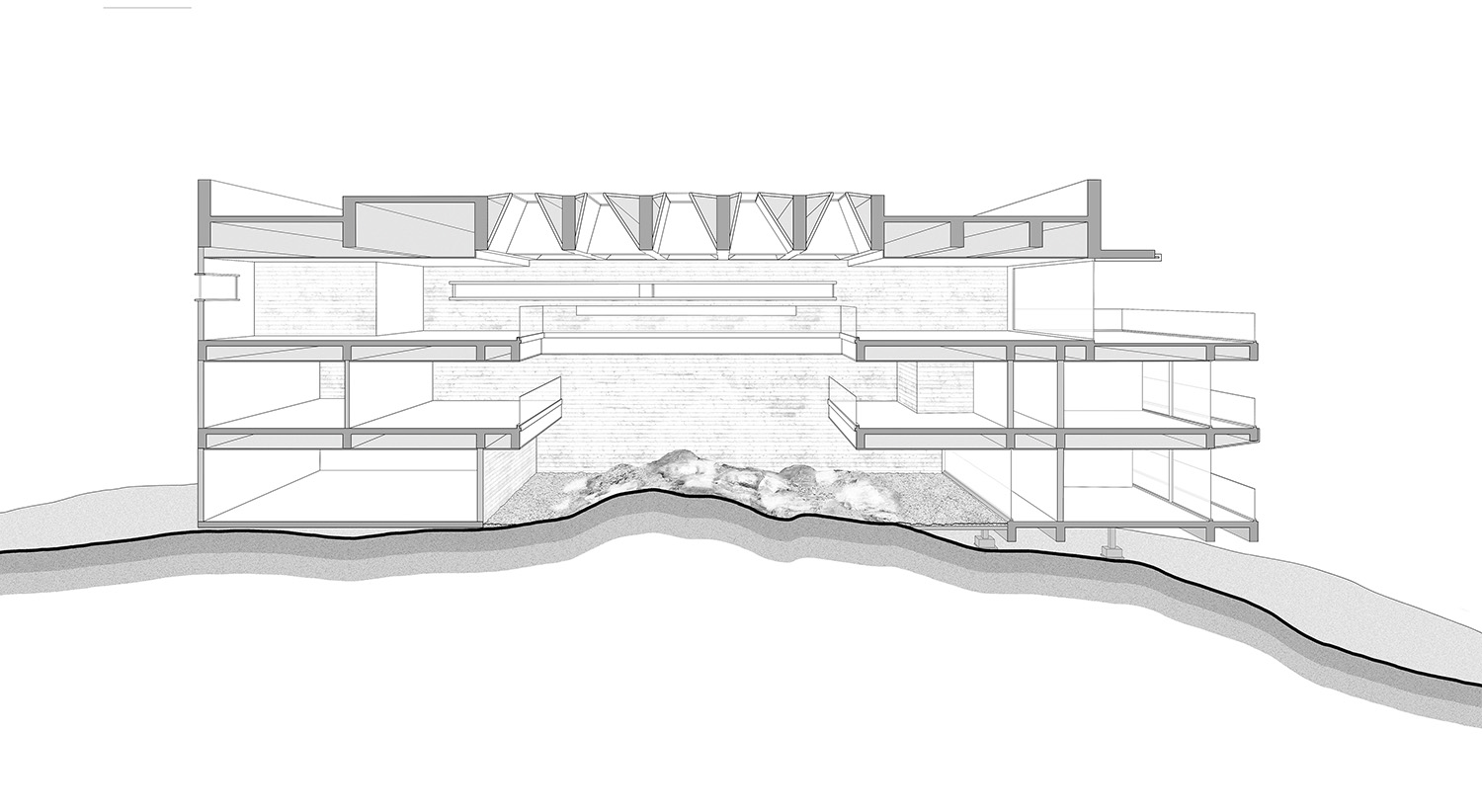

建筑主体被锚固于三处原生保护礁石之间,以一系列阶梯状错位堆叠的模块单元来适应了山体坡度。建筑群的体量形态与邻近现存原始民居聚落的肌理形成回应的同时,单个建筑与原始的礁石之间是另一种呼应关系。设计采用独立基础,将实体空间悬挑在礁石之上,平滑的底面和礁石粗粝转折的表面形成充满特色的灰空间,给景观增加了趣味性。

建筑群落顺应陡峭的山势,只有两块相对平坦的风貌礁石,酒店的核心区域便自然分成了A和B两个组团,被一条沿山脊自然下跌的户外步道串联起来。设计通过“隐现-窥探-豁达”的感官节奏和“室外-室内”“室内-室外”的多重转化,重构登岛穿行的原始体验。

A组团以巨大而空旷的岩石大厅为核心。建筑像个“罩子”来保护历经风化的原始礁石,让人有机会去靠近礁石的肌理。设计试图模糊了“内”与“外”的绝对界限,让空间本身成为一种引导观看的媒介。当阳光透过天窗洒落在粗粝的岩石上,人们可以在这里近距离接触岩石的质感,感受到时间流逝下永恒不变的自然创造。

B组团客房单元的布局由三个相对完整的体量组成,空间朝向与开窗设计策略性地响应冬夏两季的日出方位差异,以框定特定的外部景观视野。设计通过策略性设置的完整窗洞,建立了由室内向外的视觉通廊。

在客房尺度的设计上,人的尺度和体验再次成为时间诠释的关键。当人的目光穿过一个干净完整的窗洞,阳光漫进室内,海风扑面而来,涛声瞬间涌入耳膜,完成了“室内——室外”的再次转化。当人停留在任何一个框景之前,时间也停了下来。

04 结语

大乐之野·黄龙岛灯塔酒店的设计是一次对乡村更新的思考的契机。更新的本质是对时间记忆的重新编织与活化,因此,设计的介入不是用钢筋水泥覆盖过往,而是在顺应潮汐吐纳,阅读渔火人间,思考海天永恒的基础上,将当地原有的生活生产场景转化为可体验、可共情、可持续的当代叙事,将海岛空心化的危机逆转为以深度体验为核心的新型海岛特色生态旅游发展的契机。